不妊治療を行なっている夫婦にとって、医療費は負担となりますよね。

しかし、年度末に市区町村に申請をすることで、助成金がもらえる場合があります。

都道府県市区町村によって異なりますが、一度調べてみる価値はあるでしょう!

この記事では、筆者の居住市の助成金申請方法をご紹介します!

申請についてはホームページから

まずはお住まいの市区町村の助成金について調べる必要があります。

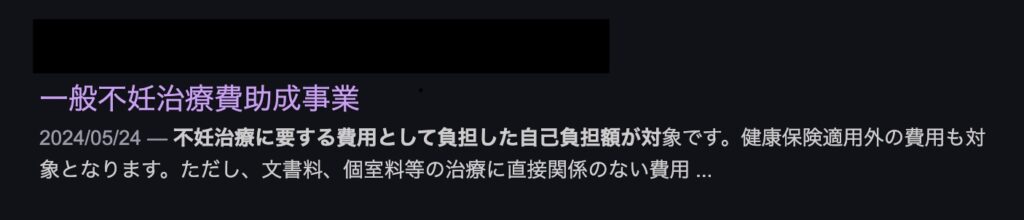

「不妊治療 助成金 〇〇市」と調べると

市区町村のホームページに助成金申請方法についてのページが出てくると思います。

↑検索一番最初に出てきました。

ページを開くと助成金申請にあたっての概要が書かれていました。(筆者の居住市の場合)

- 対象者

- 夫婦のどちらかが住所があること

- 医療保険に加入し、医師に不妊治療の必要があると診断された法律上のご夫婦(事実婚関係にある方も対象)

※ただし、他の市町村で同様の補助を受けている場合は該当になりません。

- 対象治療等

不妊検査、一般不妊治療、人工授精

- 対象費用

- 不妊治療に要する費用として負担した自己負担額

- 健康保険適用外の費用(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は対象外)

- 補助内容

- 1夫婦1年度につき1回、自己負担額の2分の1、上限5万円

- 申請時期

令和6年3月~令和7年2月の診療分

→令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月21日(金曜日)の間に申請

令和7年3月1日以降の診療分は、令和6年度対象外

6. 申請場所と申請方法

- 保健センター窓口

- 郵送

7. 申請書類

- 申請書

- 同意書

- 受診等証明書(医療機関で記入したもの)

- 領収書 原本

- 請求書(助成金振込口座記入)

- 健康保険証(夫婦二人分)

申請書類のダウンロード

概要を読んだら、下の方に申請書類のダウンロードファイルがありました。

証明書以外は自分で記入します。

旦那さんの署名欄もあるので書いてもらいましょう。

証明書は早めに医療機関へ依頼しよう!

医療機関の証明書は自分では書けませんので通っている病院・クリニックへ文書依頼しましょう。

照明のために、領収書が必要になりますので、対象期間の領収書は保管しておきましょう。

薬局分も助成の対象になりますよ!

証明書ができあがるまでだいたい2週間ぐらいかかることが多いので、申請締切日に間に合うよう早めに依頼するようにしましょう。

筆者の場合、2月末まで受診予定があり、証明は2月の受診が全て終わってから依頼してくださいとクリニックから言われました。

間に合わないかもと市の担当課へ電話で問い合わせたところ、締め切りが近くなってからもし遅れる場合は連絡をくださいとの回答でした。

結果間に合ったので特に問題はなかったのですが、もし遅れそうな場合は一度市区町村の担当課へ電話すると対応してもらえますよ。

証明書は1通3,300円(税込)でした。

まとめ

筆者の場合、令和6年度にかかった不妊治療費の総額は約6万円。

居住市の助成額は負担額の半分(上限5万)なので、3万円ほどの助成を受けることができました。

半額でもかなり大きな金額になりますよね!

ただし、10万円超えるような場合は、高額療養費をお勧めします。

もらえるものはもらっとこう!

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

最後までおよみいただきありがとうございました!